五重の義と信心往生

| 著 者 | 増井 悟朗 師 |

| 掲載号 | 華光誌 53-2号 平成6年4月発行 |

| 平成5年10月11日、仏青大会法話テープより |

それ、当流親鸞聖人の勧化のおもむき、近年諸国において種々不同なり。これおほきにあさましき次第なり。そのゆゑは、まづ当流には、他力の信心をもつて凡夫の往生を先とせられたるところに、その信心のかたをばおしのけて沙汰せずして、そのすすむることばにいはく、「十劫正覚のはじめよりわれらが往生を弥陀如来の定めましましたまへることをわすれぬがすなはち信心のすがたなり」といへり。これさらに、弥陀に帰命して他力の信心をえたる分はなし。さればいかに十劫正覚のはじめよりわれらが往生を定めたまへることをしりたりといふとも、われらが往生すべき他力の信心のいはれをよくしらずは、極楽には往生すべからざるなり。

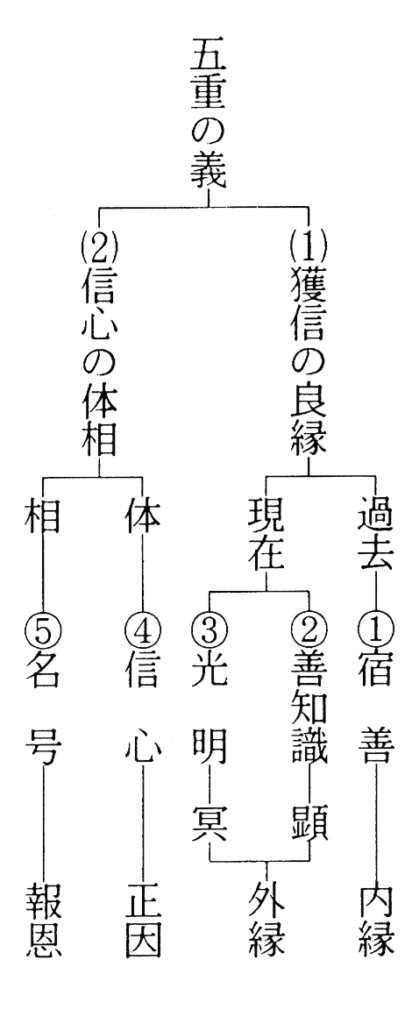

またあるひとのことばにいはく、「たとひ弥陀に帰命すといふとも善知識なくはいたづらごとなり、このゆゑにわれらにおいては善知識ばかりをたのむべし」と云々。これもうつくしく当流の信心をえざる人なりときこえたり。そもそも、善知識の能といふは、一心一向に弥陀に帰命したてまつるべしと、ひとをすすむべきばかりなり。これによりて五重の義をたてたり。一つには宿善、二つには善知識、三つには光明、四つには信心、五つには名号。この五重の義、成就せずは往生はかなふべからずとみえたり。

されば善知識といふは、阿弥陀仏に帰命せよといへるつかひなり。宿善開発して善知識にあはずは、往生はかなふべからざるなり。しかれども、帰するところの弥陀をすてて、ただ善知識ばかりを本とすべきこと、おほきなるあやまりなりとこころうべきものなり。あなかしこ、あなかしこ。 (『御文章』二帖目十一通)

御文章について

『御文章』または『お文』というのは、本願寺八代目の蓮如上人のお手紙です。今日ですと、皆さんに本願寺の御門主からお手紙が来るなんて考えられぬことですね。

それが、当時の交通不便な時代に、地方の皆さんが、寄り合って拝読し、その心をお互いに語りあったんです。だから、このことで、真宗のご法義がどんどん繁盛していったんです。今日の真宗隆盛の原動力になったといってよいのです。

これが後に、孫の円如上人によって五帖八十通に整理され、さらに後に刊行されることになりました。四帖目までは年代順です。五帖目は、年代不詳のものと、よく拝読され、しかも短いものが集められています。ご存知の末代無智章、聖人一流章、白骨章等が、五帖目であります。朝晩の正信偈和讃の勤行の後に、この八十通を一帖ずつ繰り読みするのです。中には随分長いものもありますが、蓮如上人のご教化や、当時のお同行さんの聞法ぶりなどが、ほうふつと浮かんでくるようです。

その意味で、私としては、この御文章の一章ずつを毎日音読することをおすすめしたいのです。自己流のフシであっても、また長いものは、二日や三日に分けてよい。

ともかく蓮如上人の直々のご説法ですから、末代の私共の坊主の説教を聞くよりもずっとよい。蓮如上人が、口をきわめて、どうしても伝えたい、僧俗の隔てなしに、「信心をとってくれよ、それだけが私の願いだ、どうか信心を決定してくれよ」との切実なお心が伝わってくると思います。

蓮如上人の布教態度

蓮如様は、苦労なさった方だから、人情にもこまやかです。お酒などにも理解があった。寒中、遠方からの参詣者には、その労をねぎらって酒を温めて飲まされた。酷暑には酒などを冷やして飲ませてから法談をされました。しかし、僧の中で、酒に飲まれて布教がおろそかになる人に対しては、叱りとばしていなさる。

「坊主分の人、近ごろはことのほか重杯(じゅうはい)のよし、きこえたり。言語道断しかるべからず」どうしても飲みたければ、「一盞(いっさん)にてもしかるべきか」杯(さかずき)一ぱいということです。それとても仏法に志が薄いから酒に飲まれるんだ。肝要は、仏法を聞いてもらうことなんだよ、とお勧めになっています。

これは冗談ですが、この事情のわかっている僧侶は、真宗には、「真宗教証興片酒」という銘酒がある。蓮如様は、「一生過ぎやすし」で、一升までならいいのでないかとか、一盞(杯一ぱい)でよいなら、どんぶり一杯で、などという人もあります。

ともかく、蓮如上人は、庶民的な教化態度をされた方です。一例をあげると、門徒を非常に大事にされて、その接待料理にまで気を配り、平座(ひらざ)で雑談されたり、相手の力量や生活のしぶりに合わせた説法をされ、行儀作法の強要なども避けておられます。また、さいさいに寄合い談合せよとか、口を開いて語りあえとか勧められてもいます。

そしてその場が、この御文章の拝読の場となったことはいうまでもありません。

五重の義の名目

さて、冒頭にあげましたのは、「五重の義」の御文章(二帖目-十一通)と申します。本来、ご讃題に『御文章』はおあげいたしませんが、本日は、この御文を中心にお取次ぎいたします。この中にあげられた五項目が、浄土往生に必要なのだというのです。では、「信心一つで往生」というのとは、どう関係するのか。この章は、その辺を問題にしているわけであります。その五つとは、宿善、善知識、光明、信心、名号です。

「この五重の義成就せずば、往生かなうべからずとみえたり」。

「みえたり」とは、いろいろの書物に出ているということ。存覚(ぞんかく)上人の『浄土見聞集(じょうどけんもんしゅう)』という書物には、五項目が順番どおりに出ています。この存覚上人のお父様は、本願寺三代目の門主の覚如上人です。この方が、親鸞聖人の信心や教義を伝承されて、今日の本願寺教団の基礎固めをなさいました。そこで、蓮如上人はこれらの伝統を受け継ぐとともに、さらに、庶民のために、極力かみ砕くことにも努力してくださったわけです。その『浄土見聞集』のほかにも、覚如様や聖人の『教行信証』や、善導様、曇鸞様のお書物にも、五重とまではおっしゃってないが、この心が随所に書かれている。それを「見えたり」と言っておられるわけです。

一章ごとの意図

御文章には、それぞれ「何のために書かれたか」という意図があります。いまは、二つの間違った信心の理解について、それを正そうというのです。一つは「十劫安心(じっこうあんじん)」。もうひとつは「善知識(ぜんじしきだのみ)」ということです。この二つの異安心をただすために、真実信心には、五重の義が備わっているのだというのが、この章の大意です。

十劫安心の否定

それ、当流親鸞聖人の勧化(かんけ)のおもむき、近年諸国において種々不同なり。これおほきにあさましき次第なり。そのゆゑは、まづ当流には、他力の信心をもって凡夫の往生を先とせられたるところに、

---これが、上人の最も言いたい大事のことです。しかも御文章を通じて流れている心です。---

その信心のかたをばおしのけて沙汰せずして、そのすすむることばにいはく、「十劫正覚(しょうがく)のはじめより、われらが往生を、弥陀如来の定めましましたまへることをわすれぬが、すなはち信心のすがたなり」といへり。

---十劫の昔、阿弥陀如来が、正覚を取られた時に、私共の往生をちゃんと仕上げて、決めてくださった。それを忘れずに、しっかり心に保っているのが信心だと、そう主張する人がおると、いわれるのです。皆さん、皆さんは、このどこが間違っているかおわかりですか。どこが悪いでしょうか? 蓮如様は、これを批判して---

これさらに、弥陀に帰命して、他力の信心をえたる分はなし。

---といわれる。

つまり、これは「無帰命安心(むきみょうあんじん)」で、信心獲得とはいえない。単に知識だけで分かったというだけ。他力の信心というのは、そんなものではないのだと言ってなさるのです。では、「他力の信心をえたる分」とはどんなことか。---

されば、いかに十劫正覚のはじめよりわれらが往生を定めたまへることをしりたりといふとも、

---十劫正覚の初めに、往生を定めて下さったという事を否定しているのと違うんです。

それを知った、わかったというだけでは、---

われらが往生すべき、他力の信心のいわれをよくしらずば、極楽には往生すべからざるなり。

---この「他力の信心のいわれ」というものを、「よく知る」ことが、信心を得たというこなのだ。

これは、前のほうの批判の---

これさらに、弥陀に帰命して、他力の信心をえたる分はなし。

---という無帰命安心の説明ですね。

先に言われる「弥陀に帰命して、他力の信心をえたる分」とか、ここで言われる「われらが往生すべき、他力の信心のいわれをよく知る」ということは、単に知識の上で理解したり、記憶して忘れないでいるということではないのです。「弥陀に帰命する」とか「他力の信心獲得の分」というのは、体験的な自覚となることを言っておられる。「いわれ」というのは、意味とか、功徳とか、ちから、といったことで、それを「よく知る」というのは、帰命の一念、信の一念の体験をとおして、自分のうえに自覚されてきたことを言っているのです。

批判を要約すると

十劫安心の誤りをまとめてみると、次のようになります。

(1)往生決定の時が、十劫ではなく、一念帰命の時である。

(2)信心は、記憶をいうのでなく、一念帰命のことである。

(3)十劫安心は、救済原理を言っているにすぎないので、それを自分に体得することが必要。

例えば、薬があると知っても、これを服用しなくては、治病しないようなものです。さらに言うならば、二種深信一具の味だとか、報謝の称名なども出てこないことになりましょう。

現状を反省する

ところが、現実の浄土真宗の傾向はどうかというと、せっかくの蓮如様のご苦労が無駄になっているのではないでしょうか。十劫安心は、「無帰命安心」とか「法体(ほったい)づのり」といった主張にすりかわって、幅をきかせているのです。よく言われる「その身そのまま」というのがそれです。その主張を少しのべると、「仏様が、すでにご苦労くださっているのだから、いまさら、いただくとか、いただけんとか、わかるわからんの詮索(せんさく)は不必要だ」というのですね。そして、真剣に求めたり、きびしく信心の沙汰する者に対して、「そもそも、それが自力のはからいだ。いらん事をしている。くさい、それが異安心だ。“能機(のうき)づのり”だ。」などと、反対に批難をあびせるというのが、今日の真宗の大方の風潮であります。

ですから、蓮如様がせっかく否定なさったのに、そのお心が十分にくみとれないで、「無帰命安心」に堕落している。帰命の一念を知らず、信心決定のない無安心が、大きな顔をしてまかり通っている。しかもそれが、さも他力真宗の独特のすばらしさなどと勘違いして、求道する必要もなく、信心に力をいれんでもええのやといった気風が、一般的なのです。蓮如様のおっしゃった「他力の信心をえたる分」がないから、法話を聞いているときだけの信心で、家に帰ったら信心が無くなってしまう。大きな誤りであります。しかし、それが一般の現状なのです。

そんな無気力な、無自覚な信心が横行しているから、現代人の悩みや要求に応じることができないで、新興宗教が次々と起こってくる。いくら、現世利益信仰は駄目だと批判しても、正しく教える事ができず、現実に悩んでいる人の力になりえないのです。生活の原動力にならない信仰に魅力が感じられないのは当然です。そして何に力を入れているかというと、先祖供養やお葬式です。せっかく生きた者のための宗教が、葬式仏教に堕落している。それはお金の問題ともからんでいて、強力な体制となっているから、少数のめざめた人が叫んでみても、どうにもならない。大きな堕落というほかありません。

善知識だのみの否定

次は、善知識だのみです。

またあるひとのことばにいはく、「たとひ弥陀に帰命すといふとも善知識なくばいたづらごとなり、このゆゑにわれらにおいては善知識ばかりをたのむべし」と云云(うんぬん)。

---この主張は、阿弥陀仏に帰命しても、善知識という指導者がおらぬと駄目だ。善知識に対して全面的に帰依することが大事だというのです。この主張にたいする蓮如様の批判は、---

これもうつくしく当流の信心をえざる人なりときこえたり。

---と否定して、正しい主張を次に述べられます。---

そもそも善知識の能(のう)といふは、

---能とは、可能なこと、仕事、役目といったことです。善知識のやるべき事というのは---

「一心一向に弥陀に帰命したてまつるべし」と、ひとをすすむべきばかりなり。

---善知識が、阿弥陀様の代わりになって救うのではない。

助産婦さんと同じで「しっかり産みなさいよ」と言ってお世話をする人です。阿弥陀仏の貴いことを教えて、信を勧めてくれるのが善知識。そこを誤って、信心が難しいにつけて、人格的な接触から逸脱してしまい、指導者に頼っていればよいという風潮をうんできたんですね。善知識は、仏様ではないと、はっきり示しておられる。---

これによって五重の義をたてたり。

一(ひとつ)には宿善、二(ふたつ)には善知識、三(みつ)には光明、四(よつ)には信心、五(いつつ)には名号。

この五重の義、成就せずば、往生はかなふべからずとみえたり。

---と五項目を並べ、もういっぺん善知識の定義をしていなさる。---

されば善知識といふは、「阿弥陀仏に帰命せよ」といへるつかひなり。

---と。

実際問題として、真剣に求道した人なら、獲信の鉄壁にブチ当たって泣く人も多いものです。そんなとき、ワラにもすがりたい思いになる。しかし、そこを突っぱねてこそ善知識といえるのだが、中にはカリスマ的な性格を持つ指導者にかかると、善知識だのみに陥る危険がないとは言えない。そこを蓮如上人は指摘して、---

宿善開発して善知識にあわずば、往生はかなふべからざるなり。

しかれども帰するところの弥陀をすてて、ただ善知識ばかりを本(ほん)とすべきこと、おほきなるあやまりなりとこころうべきものなり。

あなかしこ、あなかしこ。

---とおっしゃっています。

以上、蓮如様は、二つの異安心をただそうとして、五重の義を立てられたということがおわかりになりましょう。十劫安心は、救済原理としての法の主張ばかりで、これをわが身に体験し実現する機の実際が抜けています。また善知識だのみは、その反対に、その法の自覚体験を焦るあまりに、具体的な指導者ベッタリとなり、まるでその先生が信心の与奪権を持っているような誤解に陥っています。熱心なことはよいのですが、誤った見解に頭をつっこんでいくというのは、なんという悲しいことでしょうか。蓮如様のご配慮も、そこにあったと思われます。

五重の義と信心往生の関係

次に、蓮如上人の常教(じょうきょう)、いつものお示しは「信心一つで往生」といわれるのです。それが今、五重の義が成就せねば、そろわねば往生ができないというのとは、どのように関係があるのか。まず、その関連性をお話して、その立場から、五項目の一つひとつにふれてまいりましょう。もともと五重の義は、二つの異安心を否定して、信心正因を詳細に示そうとして、五項目をあげられたわけです。ですから、その関連性を表示しましょう。

まず、この五重の義は、(1)獲信のための良き縁となるもの(宿善・善知識・光明)と、(2)その縁によって獲られた信心こそが、浄土往生のための正因であり、これは必ず報謝の称名と展開するものだというのです。つまり獲信のための最高のご縁ということと、その信心の本質と表現というものを示されたものです。この立場から、五項目の一つひとつのご説明に移りましょう。

1、宿善について

獲信の良縁というのは、あくまで原因ではない。宿善も善知識も光明も、信心を産みだしてくださる縁であります。これに過去の縁を宿善として、現在の縁を善知識と光明に当てます。今ご聴聞が出来るというのが、宿善のおかげです。どのお経様にも明示されています。宿善とは、過去世からの善根功徳のことです。とくにかつてお聞かせいただいていたから、今また重ねて聞くことができるのです。いわば予備知識とか準備教育といったものです。お年寄りと若者では、浄瑠璃(じょうるり)とジャズを聞いての反応が違うでしょう。

仏法が聞けるというのは、自分の努力だけではいかん。私に記憶がないが、過去世の長い間かけて、仏様が「なんとか信心を決定させ、仏にならそう」と、私にかかりはててくださった。そのお育てを宿善というのです。

それは獲信して、わかるのです。聖人が「たまたま行信をえば、遠く宿縁(善)をよろこべ」とおっしゃっている。「自分には宿善がないから獲信できぬ」と嘆く人がありますが、罰当たりなことを言うべきではありませんね。また「獲信のために宿善を積め」と教える人もあるが、もってのほかの誤りです。曾無一善(ぞうむいちぜん)といって、善根功徳のかけらも積めるどころか、悪しか作れない自分です。善と思っているのは、虚仮(こけ)雑毒(ぞうどく)の善と否定されるのです。

さて、この宿善のある人には、現実的に善知識に恵まれてくる。例えば、釈尊は善知識の最高の方ですね。それでも当時の人々は、すべてが救われたかというと、そうではない。

随喜の涙を流す人、反発する人、居眠りする人といったぐあいです。だから宿善とは、求道心といってもよい。法を聞かずにおれぬ心をいただいてくる。蓮如様は、「当門徒に名をかけたる人なりとも、無宿善の機は信心を取り難し、まことに宿善開発の機は、おのづから信を決定すべし。」また、無宿善の人には、正雑(しょうぞう)二行(にぎょう)の難しい話をするな。反発のもとになるとも言っておられます。聞きたくてならぬという求道心は、自分からおこしたのでなく、おこさせてもらったものです。

そこで宿善が熟してきて、パッと開発してくるから、信心が決定できる。そういう順序をふんでゆくわけです。

2、善知識について

そのときに善知識がいるかいないかで、早く聞けたり、聞けなかったりする。宿善があって、せっかく一生懸命に「聞きたい」と思っていても、善知識に恵まれないと、いつまでも迷っていたり、とんでもない指導をされたり、わからないままで読書に頼ったり、そういう人が多いのです。

では、善知識を定義するとどうなるか。本来、善知識とは、諸仏や菩薩をいいます。真宗では、阿弥陀仏が、第十七願に、わが南無阿弥陀仏を諸仏方に讃えてもらいたいと誓われていますが、その諸仏のことをいうのです。十七願は、全法界への誓いですが、私共の所でいえば、お釈迦様がこの地上最高の善知識です。釈尊のご説法がなければ、弥陀の本願を聞くことができなかった。しかも、これを皆のための説法と受けると十劫安心となり、私一人のためと受けると「帰命する分」すなわち、信心を決定するすがたと展開していきます。

また拡大解釈すると、釈尊だけでなく、私に弥陀の本願を聞信させる良縁となってくれた人から、さらに広く機縁一般をも善知識とみます。肉親の死や鐘の音などでめざめさせられるということもあります。しかし普通は人のことです。

『領解文』に「次第(しだい)相承(そうじょう)の善知識」とあるのは、釈尊、七高僧、宗祖はもちろんですが、ここでは、代々の法主という意味です。

この善知識に三種を分けます。

(1)外護(げご) (2)同行 (3)教授です。

この五重の義でいうのは、(3)の教授の善知識をいい、如来の御代官として一念帰命を教えてくれる人であります。(2)の同行善知識というのは、共に本願を聞くために激励しあう人。そして(1)の外護の善知識というのは、法を聞くために外よりまもってくれる人。聞法の条件を整えてくれる人。例えば、自分を生んでくれた父母、食物となって生命をささげてくれている一切の衆生。お留守番してくれている方などです。

そう考えると、自分に法を説く力のない人でも、外護の知識となることができますね。たとえ口下手で、うまく伝えられなくても、親切にしてさしあげるとか、お金を出すとか、いろいろ考えられるでしょう。また反対に、私が聞けるまでには、外護や同行や、教授の善知識が、総動員して働いてくださったことがいただけますね。

(3)光明について

過去の宿善が、内側の縁となって、現在、外側から善知識という形に顕(あらわ)れたご縁をいただくと共に、冥(みょう)すなわち無形の光明の縁の催しをいただいてまいります。それで次は光明です。善知識のお育ていうのは、光明に会うということになる。仏教では、光明とは智慧のこと。ものごとがわかってくることです。今まで知らなかったことが、ああそうかと気付きが起こる。それが光明の力です。

その光明を、調熟(ちょうじゅく)の色光と摂取の心光に分ける。調熟とは調育ともいう。つまり育てる力と、救いとる力です。御文章では摂取の心光のことですが、調熟の色光もふくんでいます。光明は一つだが、私への働き方で分けている。さらに、照育・照破・照護と三つに分けてお話します。

(a)照育の光明

光明のお育てをいただくおかげで、仏法が聞ける。これは、外護の知識の働きのことです。体や心を育てて、獲信の条件を整えてくださる。その自覚を教えてくれるのが善知識です。何かを感じていても、それが光明のお育てだと教えられないとわからない。例えば、Iさんは、昨年の仏青大会ではよく発言なさったのに、今年はしゃべられない。ところが、言えぬようになったのは、退行ではなく、黙っている中から、自分を知らされていなさる。黙らざるえんだけの成長がある。しかし、それを成長なんだと教えてくれる人に会わぬと気付くことができない。その成長が光明の力なので、そこから元気づけられて、お育てのおかげを知ることができる。仏様は、その時その人に合わせて、絶えまなく必要なお手立てを加え続けて下さっているのです。

(b)照破の光明

この照育が調熟の色光にあたります。だが、照育の目的は、照破にあるのです。例えば、家畜を飼育するのは、かわいいからエサを与えて太らすのではない。目的は、お金のためで、最後は殺してしまう。例えは悪いが、如来様が私をお育てくださる。たいていの人は、そこを喜んで「おかげで生かせてもらっています」と言って止まっている。しかしそれは私の欲心の法悦で、現世利益信仰の人と少しも変わらない。それで照破の光明は、その法悦をビシャーンとつぶしてくださる。

「なんと醜い心か。仏法を聞いて、何かの足しにしようとしとるのか。人生の大きな腹の座りを得たくて信仰しとるのか。この弥陀まで利用する根性か」と知らされてくると、今まで聞いてきたもの一切が引き破られるわけ。これが照破。自力の心、迷いの闇を破ってくださる力。そこが摂取の心光に会うことなのです。仏様に会う。ああ、抱かれておりながら、それがわからなかった。闇が晴れて、本当の姿が見せられるから、なんというあさましい心か。ああジタバタするんでなかった。間違った所に力を入れていたなと分かってくる。この摂取の心光、照破の光明というのは、自力の心をふりすてて、後生助けたまえと弥陀をたのむというのと同じことです。「弥陀に帰命して、他力の信心をえたる分」ということです。ここが、次の「信心」ということに当たるわけです。

(c)照護の光明

しかし、光明の力は、ここで終わらないんです。今度は照らして守ってくださる。摂取の心光は「大悲ものうきことなくて、常に我を照らしたもう」のです。「私は、もう獲信したのだから、法座にも出ない、好きなように生活する」と逃げようとしても、だんだん腹底を知らされて聞かずにおれんようになる。そして「ああ、自分の心にも、仏の心にも底を作っていました」と、底抜けさせてくださる。聞けば聞くほど、底抜けの気楽な信境に出してもらえる。息の切れるまで照護してくださるのです。

本来、光明とは智慧のことで、本当のことがわかるわけ。だから、照らされるという実感は、智慧として気付きという働きとして感じられるのです。いつも照らされているなあと知らされることは、成長して止まらないことです。自分をひき破りひき破り、大きな温かい心にふれる。生涯学習といわれるが、獲信することが生涯学習なんです。老化して心身共に衰えても、人生の底からのお育てが実感できるから、腹底からの喜びが込み上げてくる。こう味わうと、この照護の光明は、五番目の称名の立場になりますね。

(4)信心について

以上、獲信の良縁というものが整って、信心を産み出してくださるんだということを申してまいりました。すなわち、内側の縁としては、過去よりの宿善。そして外側の縁としては、現世においては、善知識となり光明となってお育てをいただくこと、これが獲信の良縁だということを、宿善、善知識、光明、として見てまいりました。

さて、次は、その信心の体と相ということに進みます。体とは本質といった意味で、相とは表現、あらわれ方というふうな意味です。そして、今は、宿善あって善知識の教えをうけ、光明のお育てによって、ついに他力回向の信が決定され、ここに往生の正因が仕上がってくるということであります。初めから「あげよう、あげよう」と叫んでくださっているのに、宿善と善知識と光明の縁にあずからなかったから、同じ聞いた話でも、心に入らなかった。そこで、「こんな話、初めて聞いた。なぜもっと早く言ってくれなかったのか」という人もあります。十劫の昔からの呼び声です。だけど、受入れ体制ができなかったから、聞きいれられなかったということです。「わかりました」と心の底からうなずける。仏智が私のものになる。これを信心というわけです。信じざるをえん心として、聞き心をいただくことで、私の聞き心の質が、自力より他力に転じられるんですよね。そこで、仏様、本願、名号に向かう心が変わってしまうのです。

(5)名号について

「心、内にあれば、色、外に現れる」で、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と、お念仏を称えずにおれなくなる。これを御恩報謝の念仏と申します。称えて助かるというのじゃない。称えずにおれない身となった。こんな愚かな私のために、はるかな昔より、お浄土の彼方から、ずっとずっと呼び続けてくださったのに、この私は、閉ざして閉ざして、隠して隠しておりましたと、お称名となって聞かせていただく。時と所をきらわず、順境や逆境にかかわりなく、仏智が、声となり教えとなり、光りとなってお育てをいただく実感となって、称名念仏として相続されていきます。

最後に

以上、五つが完備することで、信心往生を明らかにしてくださったのがこの御文章です。そのことで、二つの異安心をただしてくださいました。一つは、善知識だのみ、阿弥陀仏を捨てて善知識ばかりをたのんでいては駄目だと。いま一つは、信心を決定し、自分にいただく体験が大切だのに、そこをわきまえずにいる人に対して、「救ってくださる仏様があることを知ったとか覚えているというのは、十劫安心といって、間違った信心ですよ。他力の信心を自分にいただくという体験をすれば、仏様が本当に生きて働いてくださっている南無阿弥陀仏は、死にものではないのだと自覚できるのですよ」と。信心往生の具体的な活動のすがたを、この五重の義の御文章でお示しになったわけです。

未信の方にとっては、ご自分の求道が、どのあたりでひっかかっていて前へすすめないかを、細かく調べたり尋ねたりする指針になればと思って、この御文章を取り上げたわけです。また獲信の方には、心を整理していただいて、さらなる前進に役立てばと思ったわけです。具体例に乏しく、小難しいお話で恐縮でした。

(H5・10・11・仏青大会法話テープより)

華光(同人会)入会

宗教法人『華光』の会員(同人会)についての説明はコチラでご確認ください。

機関誌『華光』申込み

華光会の機関誌『華光』の定期購読やサンプル、バックナンバーについて説明します。